- Détails

- Écrit par : J.B.W.

- Clics : 446

Défense des frontières 1935-1940

Maisons-fortes et avant-postes

Front des Alpes

Enfin, sur le front des Alpes, les avant-postes sont ici de véritables petits ouvrages, construits par la main d'œuvre militaire, et comprenant une entrée et des blocs de combats dispersés et reliés par galeries. En 1940, ils ont combattu et brisé quasiment toutes les tentatives italiennes de percée, en particulier dans le Secteur fortifié des Alpes Maritimes.

Secteur fortifié de Savoie

Entre le massif du Mont-Blanc et la vallée de la Maurienne, c'est un secteur de haute montagne où les passages sont rares. Plusieurs avant-postes y existent, parmi lesquels ceux de Séloge, au nord de Bourg St Maurice, du Fréjus, de la Roue, de la Vallée Etroite, au sud de Modane.

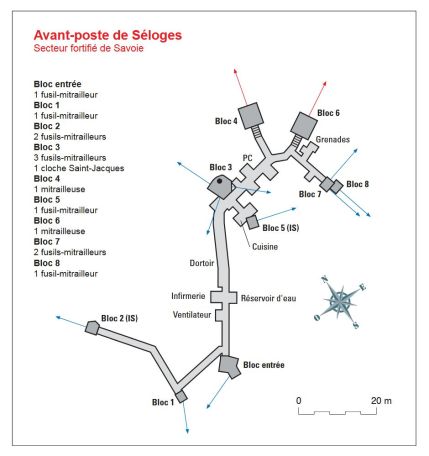

Avant-poste de Séloge

Au nord du SF de Savoie, l'avant-poste de Séloge #1Selon les sources, s'écrit Séloge, Séloges, Seloge, Seloges... est un ouvrage d'infanterie construit à la fin des années 1930 par la main d'œuvre militaire sous la direction du Génie, à 2 km de la frontière face au col de la Seigne. Il comporte une entrée et 8 blocs de combat, certains limités à un simple créneau FM. Un réseau de petites galeries relie ces blocs entre eux. Quelques petits locaux s'y ouvrent (PC, cuisine, magasins, réservoir à eau, ...).

Une quarantaine d'hommes occupaient cet avant-poste en 1939-1940 mais il ne semble pas avoir été directement attaqué en force par les Italiens en juin 1940. Ceux-ci franchissant le col de la Seigne ont tenté de déborder la position mais ont été arrêtés par l'artillerie française et les feux de l'ouvrage. Celui-ci existe toujours, en assez bon état et demeure accessible (11 km au nord de Bourg St Maurice).

Les blocs de combat et leur armement

- - entrée – un FM

- - B1 – un FM

- - B2 – 2 FM + issue de secours

- - B3 – 3 FM + cloche observatoire St-Jacques

- - B4 – mitrailleuse

- - B5 – 2 FM + issue de secours

- - B6 – mitrailleuse

- - B7 – 2 FM

- - B8 – un FM.

(les photos sans mention sont de l'auteur)

AP de Seloge – Vue d'ensemble du site où est implanté cet avant-poste. Au fond, le col de la Seigne (2516 m) et la frontière.

AP de Seloge – Sous cet angle, seul apparaît de l'avant-poste son bloc d'entrée, ici sur la droite.

AP de Seloge – Le bloc d'entrée.

AP de Seloge – La cloche de guet St-Jacques du bloc 3. En majorité les avant-postes alpins étaient équipés de ce type de cloche de guet (AALMA).

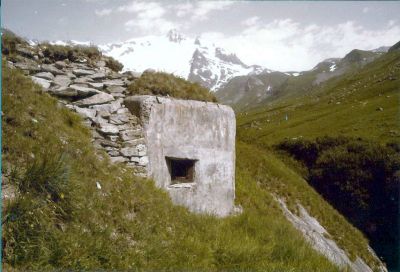

AP de Seloge – Le créneau de la mitrailleuse du bloc 4 (AALMA).

AP de Seloge – L'issue de secours bloc 5.

AP de Seloge – galerie et escalier d'accès à la chambre de tir du bloc 6.

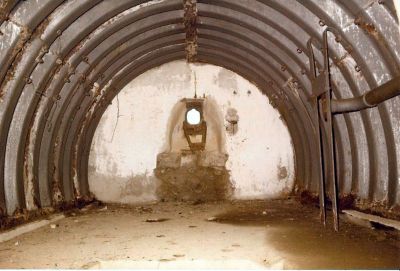

AP de Seloge – La chambre de tir de la mitrailleuse du bloc 6.

AP de Seloge – Le bloc 7 et l'un de ses deux créneaux pour FM en défense du flanc est du poste.

AP de Seloge – Certains blocs de combat ne sont reliés aux galeries que par d'étroits puits verticaux (AALMA).

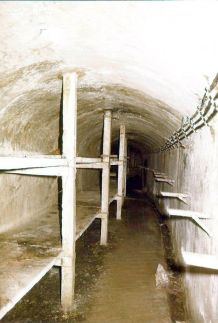

AP de Seloge – Un élargissement de la galerie a permis d'y installer des lits à étage pour le repos des hommes.

AP de Seloge – Situé à proximité et un peu en arrière du poste, le casernement du temps de paix en 1980.

Avant-poste de la Redoute Ruinée

Construit dans les années 1890 sur une étroite crête à plus de 2400 m d'altitude, face au col du Petit St Bernard, le fort de la Redoute Ruinée #2Etabli sur les ruines d'un ancien poste sarde et nommé aussi fort de Traversette ou de la Rosière. a été renforcé dans les années 1930 : casemate de mitrailleuse, postes FM, observatoire, abri de bombardement, téléphérique. Intégré malgré sa structure différente dans le système des avant-postes alpins, il était tenu en 1940 par une quarantaine d'hommes. Son rôle était avant tout celui d'un observatoire en liaison avec l'artillerie.

En juin 1940, l'infanterie italienne attaque le fort avec l'appui de l'artillerie et de l'aviation mais ne parvient pas à le réduire. Sa garnison se défend, tient jusqu'à l'armistice du 25 juin et ne quittera la position que le 3 juillet, saluée par les Italiens.

L'armement du fort en juin 1940

- - deux mitrailleuses Hotchkiss #3L'une sous casemate, l'autre sous roc.

- - cinq FM #4Trois sous béton à l'intérieur de l'ouvrage, deux sous roc à l'extérieur.

- - deux emplacements extérieurs de mortier Stokes.

Aujourd'hui, le fort est toujours debout mais les anciens bâtiments des dessus sont en ruines. En revanche les renforcements bétonnés de 1935 sont intacts et accessibles. Une station de sports d'hiver s'est installée à proximité.

AP de la Redoute Ruinée – Vue d'ensemble de ce modeste poste en 1940, perché sur une crête à 2400 m d'altitude, face au col du Petit St Bernard (Wikimaginot).

AP de la Redoute Ruinée – Le 3 juillet 1940, après l'armistice du 25 juin, la garnison quitte l'avant-poste, saluée par les Italiens (Wikimaginot).

AP de la Redoute Ruinée – Remarquable vue aérienne actuelle de l'ensemble du poste. Les anciens bâtiments sont en ruines mais l'enceinte bastionnée demeure intacte, ainsi que les éléments bétonnés des années 1930. Sur la droite, l'emplacement de la recette haute du téléphérique de 1936 (Daniel Ellena + Philippe Cuny – Wikimaginot).

Avant-poste de Villaroger

En Haute-Tarentaise, deux avant-postes étaient prévus face au col du Mont. Commencé tardivement en 1939 après divers atermoiements, celui de Villaroger est resté inachevé. Il devait comporter une entrée, deux casemates de mitrailleuse frontales et un bloc FM. Une partie de ces emplacements et quelques galeries ont été percés mais sans aucun bétonnage. En juin 1940 les deux mitrailleuses étaient en position, tant bien que mal.

Avant-poste du Planay

À 600 mètres au sud du précédent avant-poste, un autre ouvrage du même type, celui du Planay (ou du Planey) a été commencé en 1939 mais est resté également inachevé. Il devait posséder deux entrées, quelques galeries, une chambre abri, une casemate de mitrailleuse.

Entre les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne, le massif de la Vanoise, ses cols et ses vallées, pouvaient permettre à un adversaire de contourner les défenses du Mont Cenis et de s'en prendre à celles de Modane. Un avant-poste a donc été établi au cœur de ce massif mais n'a pas été totalement achevé. Il était cependant opérationnel en juin 1940.

Avant-poste de la Vanoise

Situé à 15 km en ligne droite au nord de Termignon, au cœur du massif de la Vanoise dont il va prendre le nom après celui d'avant-poste de la Losa, c'est un ouvrage d'infanterie construit par la MOM de 1932 à 1937 mais qui va demeurer inachevé. Il comporte une entrée, trois blocs de combat, une issue de secours et deux abris alpins en tôle ondulée cintrée. Il lui manque un observatoire avec cloche de guet et tous ses cuirassements. Ses objectifs étaient la défense du vallon de la Leisse et de celui d'Entre-deux-Eaux. En juin 1940 les Italiens sont parvenus jusqu'aux abords du poste. Des combats ont-ils eu lieu ?

Les blocs de combat et leur armement

- - Bloc d'entrée (alt. 2408 m)

- - B1 - deux mitrailleuses

- - B2 - une mitrailleuse

- - B3 - un créneau FM

- - Bloc 2e entrée, issue de secours.

AP de la Vanoise – L'entrée de l'ouvrage à laquelle manquaient une porte blindée et un organe de défense. Au-dessus de l'entrée, le blason de la Savoie (Alain Pérouffe – Wikimaginot).

AP de la Vanoise – Vu sous deux angles différents, le bloc 1 et ses deux créneaux de mitrailleuse (Alain Pérouffe – Wikimaginot).

AP de la Vanoise – La chambre de tir du bloc 1 est restée dans un état de finition sommaire. Il lui manque notamment ses trémies d'armes (Alain Pérouffe – Wikimaginot).

AP de la Vanoise – Reliant au centre de l'ouvrage les entrées et les blocs de combat, l'abri alpin sud et, au fond, le petit local du PC (Alain Pérouffe – Wikimaginot).

AP de la Vanoise – Le bloc 2 et son unique créneau de mitrailleuse (Alain Pérouffe – Wikimaginot).

AP de la Vanoise – L'issue de secours disparaît presque entièrement sous la pierraille (Alain Pérouffe – Wikimaginot).

Plus au sud, dans le secteur de la Maurienne, plusieurs avant-postes se déployaient à proximité de la frontière. À l'est de Modane et au sud de Lanslebourg, le secteur du col du Mont Cenis, important axe de passage, était sous les feux de l'ancien fort de La Turra, réactivé dans les années 1930. Sur la route d'accès à ce fort et en contrebas nord, la MOM a construit un avant-poste à une entrée et trois blocs, l'AP des Revêts. Sa mission était la défense de la route du col de Mont Cenis (N 6).

Avant-poste des Revêts

Situé au pied nord du fort de La Turra, à 2 km au sud-est de Lanslebourg et à 1,5 km au nord-ouest du col du Mont Cenis, cet avant-poste a été construit de 1932 à 1937 par la main d'œuvre militaire. Il comporte une entrée et trois blocs de combat reliés par une galerie souterraine.

Les blocs de combat et leur armement

- - entrée – deux créneaux FM

- - B1 - une mitrailleuse

- - B2 - une mitrailleuse

- - B3 - observatoire, 2 créneaux FM, issue de secours

- - emplacement mortier extérieur.

En juin 1940 ce poste a été attaqué à plusieurs reprises par les Italiens mais ces assauts ont été repoussés avec l'appui du fort de La Turra. En septembre 1944 les Allemands ont détruit l'ouvrage qui est resté à l'état de ruine. Il demeure accessible mais dangereux.

AP des Revets – Les restes du bloc 1

AP des Revets – Les vestiges du bloc 3, l'observatoire du poste. Au fond la route N 6 vers le col du Mont Cenis (photo colorisée).

Toujours au sud de la vallée de la Maurienne, une suite de cols relient ce secteur à celui de Briançon. Plusieurs avant-postes y ont donc été installés dans les années 1930 en surveillance de ces voies de passage potentielles pour un ennemi : ceux du Fréjus, de la Roue, de la Vallée Etroite et des Rochilles.

Avant-poste du Fréjus

À proximité du col de ce même nom (alt. 2540 m), un ouvrage à trois blocs, une entrée et une issue de secours, a été construit par la MOM de 1932 à 1938. S'y ajoutent deux emplacements de mortier, un petit poste annexe sur la hauteur, et deux abris alpins en tôle ondulée. Son effectif varie, selon les sources, de 18 à 40 hommes. Son armement comprenait une mitrailleuse Hotchkiss, 12 FM et deux mortiers de 60.

Les blocs de combat et leur armement

- - entrée – un créneau FM

- - B1 - deux créneaux FM

- - B2 - une mitrailleuse Hotchkiss

- - B3 - observatoire (cloche non posée), 4 créneaux FM

- - bloc issue de secours, deux créneaux FM

- - deux emplacements de mortier de 60 extérieurs

- - un bloc annexe, FM.

En juin 1940, les Italiens prennent le col du Fréjus et parviennent jusqu'à l'avant-poste. Celui-ci fait feu de toutes ses armes et, avec l'appui des mortiers de l'ouvrage d'Arrondaz, repousse l'ennemi. Aujourd'hui, à deux pas du col, l'ouvrage demeure intact et reste accessible.

AP du Fréjus – Vue d'ensemble actuelle du site. Avec un camouflage adéquat, les blocs du poste devaient se fondre dans le terrain (Daniel Ellena + Philippe Cuny – Wikimaginot).

AP du Fréjus – Vue plus rapprochée des différents blocs de l'ouvrage. EMH, entrée hommes et munitions. C1-C2, emplacements mortiers (Daniel Ellena + Philippe Cuny – Wikimaginot).

AP du Fréjus – Vue plongeante sur les blocs du poste, état actuel (Daniel Ellena + Philippe Cuny – Wikimaginot).

AP du Fréjus – Le bloc entrée au 1er plan, le bloc 1 au-dessus à gauche, le bloc issue de secours à droite (Daniel Ellena + Philippe Cuny – Wikimaginot).

AP du Fréjus – Gros plan sur le bloc entrée hommes et munitions (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Wikimaginot).

AP du Fréjus – Cette vue permet de voir et les blocs de l'avant-poste et, au second plan, le col du Fréjus qu'il avait pour mission de surveiller. Au 1er plan, le bloc issue de secours (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Wikimaginot).

AP du Fréjus – Habilement camouflés, le bloc 2 et son créneau de mitrailleuse, passent inaperçus dans la rocaille environnante (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Wikimaginot).

AP du Fréjus – Les lits à étage dans la galerie principale. Sous le plafond, le système de chauffage (Daniel Ellena + Philippe Cuny – Wikimaginot).

AP du Fréjus – D'importants vestiges du système de ventilation subsistent dans l'ouvrage (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Wikimaginot).

AP du Fréjus – Certains blocs sont reliés à la galerie par un puits équipé d'une échelle ou d'échelons. Ici, le bas du puits du bloc 3 (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Wikimaginot).

AP du Fréjus – Un peu à l'écart de l'ouvrage, sur la hauteur, le poste annexe, à la fois observatoire et organe actif avec son FM (Daniel Ellena + Philippe Cuny – Wikimaginot).

Avant-poste de la Roue

À moins de trois kilomètres au sud-ouest du col du Fréjus un autre col, celui de la Roue, à la même altitude (2550 m), a également vu l'implantation d'un avant-poste en surveillance et défense de ce col. Construit comme partout par la MOM (main d'œuvre militaire encadrée par le Génie) de 1932 à 1938, à 1000 m au nord du col, il possède une entrée, un observatoire, deux casemates de mitrailleuse et une issue de secours. Une trentaine d'hommes constituait son effectif #518 selon une autre source..

L'armement de l'ouvrage est constitué de deux mitrailleuses de 8 mm, 5 FM, 2 mortiers de 81. En juin 1940, les Italiens parviennent au col de la Roue et harcèlent l'ouvrage avant de tenter de le prendre par surprise mais sans succès. Canonnés par les 75 de l'ouvrage CORF du Lavoir, à 3,5 km au nord, ils renoncent à leur objectif.

Les blocs de combat et leur armement

- - entrée – 2 créneaux FM dont un sur porte

- - B1 - observatoire, 1 créneau FM, 1 lance-grenade,

1 cloche de guet St-Jacques - - B2 - casemate 1 mitrailleuse, 1 créneau FM

- - B3 - casemate 1 mitrailleuse

- - B4 - issue de secours, 2 créneaux FM, un sur porte

- - deux emplacements de mortier de 81 extérieurs.

AP de la Roue – Photo d'époque, prise probablement en 1938-1939, d'une partie de l'équipage et de deux gradés sur le bloc 4 (issue de secours). Le chef du poste, l'adjudant Lissner, est assis sur la guérite adjointe au bloc (coll. Laurent Demouzon – Wikimaginot).

AP de la Roue – En 1942, l'adjudant Lissner et le caporal Morel sont revenus sur les lieux où rien ne semble avoir changé. Ils sont ici devant le bloc 4. Au-dessus de l'issue de secours, l'emblème du 4e Génie qui a encadré les travaux de construction (coll. Laurent Demouzon –Armée des Alpes juin 1940).

AP de la Roue – Vue d'ensemble aérienne du poste qui se fond dans l'immensité de l'environnement alpin. Au 1er plan, l'entrée et son sentier d'accès. Sur la droite le bloc 3 (mitrailleuse). Au-dessus à droite, le bloc 1 observatoire avec sa cloche de guet, et le bloc 4 issue de secours. Caché par le bloc 1, le bloc 2 n'est pas visible (Daniel Ellena + Philippe Cuny – Wikimaginot).

AP de la Roue – Les mêmes quatre blocs vus au niveau du sol (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Wikimaginot).

AP de la Roue – L'ouvrage vu du ciel à la verticale. On reconnaît à droite le sentier menant à l'entrée, le bloc 1 observatoire et sa cloche de guet, le bloc 4, issue de secours, d'où part la tranchée bétonnée vers les deux emplacements pour mortier (Daniel Ellena + Philippe Cuny – Wikimaginot).

AP de la Roue – Gros plan sur le bloc EHM (entrée hommes et munitions) dont la porte est surmontée de l'emblème du poste daté de 1935. À droite du blason de la Savoie on peut lire " 71e BAF " (Bataillon alpin de forteresse) auquel appartenait l'équipage à la construction (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Wikimaginot).

AP de la Roue – Le bloc 3, ou bloc Ouest, et son créneau de mitrailleuse pointé vers le col (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Wikimaginot).

AP de la Roue – Le bloc 2, ou bloc Sud, possède un créneau de mitrailleuse pointé vers le col et un créneau de FM en défense rapprochée (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Wikimaginot).

AP de la Roue – Le bloc 2 et, au-dessus, le bloc 1, observatoire, et le bloc 4, issue de secours (Caspar Vermeulen – Wikimaginot).

AP de la Roue – Vu sous différents angles, le bloc 1, observatoire, avec sa cloche de guet type St Jacques, commune à la plupart des avant-postes alpins (Daniel Ellena + Philippe Cuny – Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Wikimaginot).

AP de la Roue – Le bloc 4, son créneau FM et sa guérite accolée. Les trois tubes en toiture constituent les cheminées d'évacuation des fumées de la cuisine (Daniel Ellena + Philippe Cuny – Wikimaginot).

AP de la Roue – L'issue de secours du bloc 4 et, au-dessus, et l'insigne du 4e Génie de Grenoble (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Wikimaginot).

AP de la Roue – La galerie principale élargie a permis l'installation de châlits superposés pour le repos de l'équipage (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Wikimaginot).

AP de la Roue – Les blocs 1 et 4 face au col de la Roue et à la frontière avec l'Italie (coll. Armée des Alpes juin 1940).

AP de la Roue – À 200 mètres au nord-ouest de l'ouvrage demeurent les vestiges de son casernement, une succession d'abris alpins en tôle ondulée cintrée (Daniel Ellena + Philippe Cuny – Wikimaginot).

Avant-poste de la Vallée Etroite

À 2500 mètres à l'ouest du col de la Roue un autre col, celui de la Vallée Etroite (2445 m), permet l'accès direct à la vallée de Charmaix et à Modane. À mi-parcours la CORF a installé ici le puissant barrage fortifié des ouvrages du Lavoir, du Pas du Roc et d'Arrondaz qui entreront en action en juin 1940, souvent au profit des avant-postes.

Plus près de la frontière (à 1 km), la MOM a établi un avant-poste du même type que les précédents, l'AP de la Vallée Etroite. Sa mission était l'interdiction du col du même nom. Construit de 1932 à 1938 sur une croupe relativement plate, ce qui a permis ou obligé une dispersion des blocs, il possède un plan atypique avec une entrée, 4 blocs actifs dont un observatoire et un bloc non relié à l'ouvrage souterrain, ainsi que deux emplacements pour mortier. Son armement était constitué de 4 mitrailleuses de 8 mm, 8-9 FM et deux mortiers de 81.

À 250 mètres au nord-est on peut retrouver les vestiges du casernement extérieur, deux abris alpins dont l'un a disparu aujourd'hui.

Selon les sources, l'effectif de son équipage variait de 18 à 40 hommes. En juin 1940 l'ouvrage est attaqué par les Italiens, d'abord au canon puis par l'infanterie qui reflue face au tir des mitrailleuses et contourne le poste avant d'être arrêtée plus loin.

Les blocs de combat et leur armement

- - B1 - non relié à l'ouvrage sauf par tranchée, 2 créneaux FM

- - entrée – créneau FM de porte dans la galerie

- - B2 - observatoire, 3 créneaux FM, 1 cr. FM de porte issue de secours (cloche de guet St Jacques non installée)

- - B3 - casemate pour deux mitrailleuses

- - B4 - casemate pour deux mitrailleuses, 1 cr. FM

- - deux emplacements de mortier de 81 extérieurs

AP de la Vallée Etroite – Vue d'ensemble aérienne. Sur la gauche de haut en bas, le bloc 1, non relié par galerie à l'ouvrage sauf par tranchée, puis les deux emplacements de mortier reliés par une galerie couverte. Sur la droite, une entrée auxiliaire ou issue de secours de l'ouvrage et les blocs 2-3-4 (Daniel Ellena + Philippe Cuny – Wikimaginot).

AP de la Vallée Etroite – Sur cette 2e vue d'ensemble aérienne prise sous un autre angle, au 1er plan le bloc 1, la tranchée maçonnée, le 1er emplacement de mortier (Mo 1) et l'entrée de l'ouvrage (EN), le 2e emplacement de mortier (Mo 2) avec accès depuis la galerie couverte, une entrée auxiliaire (EH), les blocs 2-3-4 (Daniel Ellena + Philippe Cuny – Wikimaginot).

AP de la Vallée Etroite – L'entrée de l'ouvrage avec, au 1er plan, l'emplacement du mortier Mo 1, au fond le bloc 1 non relié sauf par la tranchée maçonnée (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Wikimaginot).

AP de la Vallée Etroite – Vue sous deux autres angles, l'entrée de l'ouvrage souterrain et, au 1er plan derrière le muret, la plate-forme du mortier Mo 1 (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Daniel Ellena + Philippe Cuny – Wikimaginot).

AP de la Vallée Etroite – La galerie d'accès à l'ouvrage dans laquelle s'ouvrent trois petits magasins à munitions de 81. La galerie est en voie d'effondrement à certains endroits (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Wikimaginot).

AP de la Vallée Etroite – L'emplacement du mortier Mo 2 accessible depuis la galerie couverte (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Wikimaginot).

AP de la Vallée Etroite – À proximité de l'entrée effective de l'ouvrage, un accès secondaire en puits a été réalisé. Il est protégé par un muret avec créneaux défensifs. Au second plan les blocs 2 et 3 (Daniel Ellena + Philippe Cuny – Wikimaginot).

AP de la Vallée Etroite – Le bloc 1, non relié, sa guérite extérieure et le départ de la tranchée maçonnée vers l'ouvrage (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Wikimaginot).

AP de la Vallée Etroite – Le bloc 2 est l'observatoire du poste mais la cloche de guet qu'il devait recevoir n'a pas été installée. Il possède cependant 3 créneaux FM et une issue de secours (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Wikimaginot).

AP de la Vallée Etroite – L'intérieur du bloc 2, l'issue de secours, le puits d'accès depuis les dessous de l'ouvrage, et l'un des trois créneaux de FM (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Wikimaginot).

AP de la Vallée Etroite – Les blocs 2 (casemate de mitrailleuses) et 3 (observatoire) sont juxtaposés et accessibles depuis les dessous de l'ouvrage (CJ Vermeulen – Wikimaginot).

AP de la Vallée Etroite – Le bloc 4 est également une casemate avec deux créneaux de mitrailleuse (Marc Zeig - coll. Georges Huygen – Wikimaginot).

AP de la Vallée Etroite – Au cœur de l'ouvrage, l'abri alpin et ses châlits étagés pour le repos des hommes (CJ Vermeulen – Wikimaginot).

Avant-poste des Rochilles

Plus à l'ouest, en Basse-Maurienne, le massif des Rochilles et ses cols, dont celui de ce nom (2491 m), permettent un passage depuis le secteur de Briançon par le col des Muandes, la vallée de la Clarée et le Seuil des Rochilles. À proximité du camp des Rochilles (1902-1907), un avant-poste est proposé en 1930, projet repris par la CORF mais réalisé par la MOM et la chefferie du Génie de Biançon puis celle de Chambéry. Débutés en 1931 les travaux ne seront pas terminés en 1940.

L'ouvrage d'infanterie réalisé possède une entrée, une issue de secours, deux casemates pour mitrailleuses jumelées Reibel MAC 31, un bloc observatoire avec cloche, un bloc cheminées, et des galeries. Son effectif théorique était de 55 hommes dont un officier. L'ouvrage n'a pas eu à prendre part aux combats de 1940.

Les blocs de combat et leur armement

- - entrée – créneau FM, goulotte lance-grenade

- - issue de secours – créneau FM sur porte

- - B1 - observatoire, cloche obs., créneau FM

- - B2 - casemate pour jumelage de mitrailleuses MAC 31 goulotte lance-grenade

- - B3 - casemate pour jumelage de mitrailleuses MAC 31 goulotte lance-grenade

- - bloc cheminées

- - deux emplacements de mortier de 81 extérieurs

AP des Rochilles – Vue générale de l'ensemble du site. Sur la gauche, l'entrée secondaire et issue de secours. Au-dessus, le bloc cheminées. Sur la droite, les blocs 2 et 3, des casemates de mitrailleuses jumelées. Plus haut, le bloc observatoire avec sa cloche (Jean-Michel Jolas – Wikimaginot).

AP des Rochilles – Deux vues du bloc entrée, une architecture d'esprit CORF comme les autres blocs actifs et l'issue de secours (Patrick Armand – Tom Combal – Wikimaginot).

AP des Rochilles – L'entrée sur la hauteur et l'issue de secours au 1er plan à droite (Daniel Ellena + Philippe Cuny – Wikimaginot).

AP des Rochilles – Gros plan sur la massive et peu discrète entrée secondaire et issue de secours (Daniel Ellena + Philippe Cuny – Wikimaginot).

AP des Rochilles – Les deux casemates des blocs 2 et 3, et plus haut, le bloc 1 observatoire (Alain Pérouffe – Wikimaginot).

AP des Rochilles – Gros plan sur les blocs 1, 2 et 3 (Alain Pérouffe – Wikimaginot).

AP des Rochilles – Le bloc 3, une solide casemate de mitrailleuses encastrée dans le rocher (Alain Pérouffe – Wikimaginot).

AP des Rochilles – La chambre de tir du bloc 3. Ses seuls équipements sont la trémie du jumelage de mitrailleuses Reibel, la goulotte d'évacuation des étuis (douilles) et une goulotte lance-grenade (Patrick Armand – Wikimaginot).

AP des Rochilles – Gros plan sur l'embrasure du bloc 2 (Alain Pérouffe – Wikimaginot).

AP des Rochilles – Le bloc 1, l'observatoire de l'ouvrage, et sa cloche d'observation par éléments, un type " plus léger " spécialement destiné aux ouvrages des Alpes (Patrick Armand – Tom Combal – Wikimaginot).

AP des Rochilles – À l'intérieur de la cloche d'observation, ses créneaux pouvaient recevoir un épiscope ou un bloc-jumelle (Caspar Vermeulen – Wikimaginot).

AP des Rochilles – Au pied de la cloche d'observation demeure le treuil de manœuvre du plancher de cette cloche. Sur la gauche, une goulotte lance-grenade (Caspar Vermeulen – Wikimaginot).

AP des Rochilles – L'accès à l'une des deux casemates de mitrailleuses. Aussi sommaire qu'il ait été en juin 1940, l'ouvrage était alors parfaitement opérationnel (Patrick Armand – Wikimaginot).

AP des Rochilles – Les galeries sont restées à l'état de fouilles. Les seuls bétonnages ont été destinés aux entrées et aux blocs actifs (Lise Sarda – Wikimaginot).

AP des Rochilles – Une partie de la galerie principale a été sommairement aménagée et convertie en casernement avec ses lits à étage (Patrick Armand – Wikimaginot).

Avant-poste de l'Aiguille Noire

À 200 mètres au nord-ouest de l'ouvrage des Rochilles, le Génie et la MOM ont construit en 1934-1935 un blockhaus à quatre créneaux de FM destiné à compléter le plan de feux de l'ouvrage voisin. Réalisé en maçonnerie et béton, ce blockhaus possède deux casemates pour FM, nord et sud, réunies par un abri en tôle métro cintrée de 4,50 x 3,50 m, et une entrée côté nord. Il s'étend sur 12 mètres selon son grand axe N-S. Le percement d'une galerie devant le relier au casernement extérieur au-dessus du lac Rond a été commencé. L'effectif du blockhaus était d'une dizaine d'hommes. Il n'a pas été attaqué par les Italiens en 1940.

AP de l'Aiguille Noire – Perdu au cœur d'un univers minéral, le blockhaus apparaît ici au centre de la photo (AALMA – Alain Pérouffe – Wikimaginot).

AP de l'Aiguille Noire – L'entrée de l'ouvrage, sur son côté nord (Patrick Armand – Wikimaginot).

AP de l'Aiguille Noire – Vue d'ensemble de l'ouvrage avec ses deux casemates, sud et nord (Patrick Armand – Wikimaginot).

AP de l'Aiguille Noire – La casemate sud et l'un de ses deux créneaux pour FM (Patrick Armand – Wikimaginot).

AP de l'Aiguille Noire – La casemate nord avec ses deux créneaux pour FM (Patrick Armand – Wikimaginot).

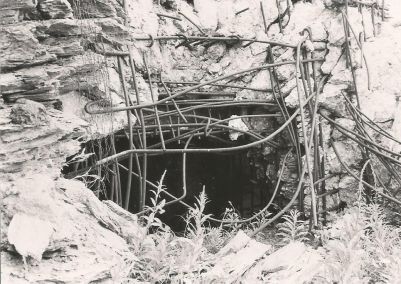

AP de l'Aiguille Noire – À peu de distance au sud-ouest de l'ouvrage, le percement d'un tunnel a été amorcé et devait le relier à son casernement extérieur (AALMA – Wikimaginot).